四国八十八ケ寺霊場 第44番札所 大宝寺 徳島個人中村ジャンボタクシー 四国霊場 だいほうじ

住所 愛媛県上浮穴郡久万町字管生1173 電話 0892-21-0044

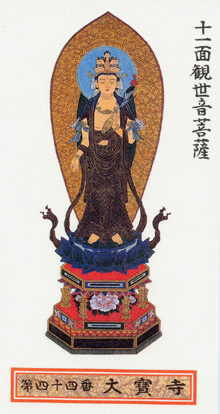

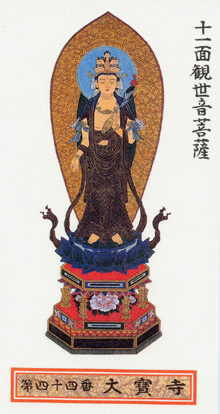

本尊

十一面観世音菩薩 開基 明神右京 隼人

本尊の真言 おん まか きやろにきや そわか

| 参道入口脇には、おくま大師堂があり、境内には杉や檜の大木がそびえ立つ。高地であるため空気も澄み、木々の聞から射し込む日の光が、幽玄な寡囲気を醸し出している。仁王門にある、百年に一度取り替えられる大草履、青い銅板葦き屋根の本堂 |

上 春の本堂 下 真冬の車道 ここからスタットレス+チェーンでも登れませんでした

30cm以上の積雪

このあたりは四国の豪雪地帯20-30cm積雪あたりまえ

本道前階段

1.jpg)

| 山の中にある大宝寺 本堂は、青い銅板葺き屋根が美しい。この建物は明治時代の焼失の後、大正時代に再建された。鐘楼は2つあるが、石段を上って右側にある鐙が古いもの。左の鐘は「平和の鐘」と呼ばれており、これは第2次世界大戦で亡くなった地元の英霊を供養するために建てられた。 |

大 師 堂

大師堂

本堂の右側にある大宝寺の大師堂は、昭和59年に再建された比較的新しい建物

総檜造り、宝珠寄棟銅板葺き

仁王門

仁王門は、納経所横駐車場から参道を下った場所にある。明治7年に焼失したため、

昭和31年に再建、内部には仁王尊を安置している。

この仁王門には大きな草鞋が吊られているが、これは信者から寄進を受けたも

の。門に入りきらないほどの大きさは、驚かされる。

|

足摺岬の金剛福寺に次ぐ約入十㌔の長い 旅路で、札掛、下坂場、ひわたの三つの大きな峠を越えるもっとも苦しい道中。札所もちょうど半分。遍路にとつてまさに峠の寺でもある。久万という老女が大師と出会い、その名が地名となった久万町は、海抜490メートルの高地にあり、大宝寺の境内は樹齢数百年の杉や桧の老樹が林立している用明天皇の時代に、明神右京・隼と人という狩人が、この地で十一面観音を発見し安置した。その後、大宝元(701)年に文武天皇の勅願によって、大宝寺の創建となった。弘法大師がこの地を訪れるのは、約100年後。大師は山中で三密の秘宝を修し、霊場と定めた。寺運は開けたが仁平2(1152)年に火災で焼失してしまった。後白河天皇は保元年中(1156~59)に病気平癒を祈願したところ成就したので、大宝寺の伽藍を再建し、勅使をたてて妹宮を住職とした。妹宮の死後は廟墓と五輪塔を建立して、陵権現として祀られた。朝廷との縁が深く、また-万民衆の信仰も厚く、寺勢は隆盛だったが、天正の兵火に遭って全山が焼失した。元禄年間(1688~1704)になると、松山藩主加藤義明や家臣の寄進があって住持の雲秀法師が再\興する。

|

納 経 所

社 務 所

近くの観光

古岩屋

国の名勝にも指定されている古岩屋。空に向かつて伸びる円錐状の轢岩が20個以上あり、100mを以上の巨岩は必見。紅葉シーズンには特に賑わいを見せる。霧に霞む姿も幽玄な広がりを見せ、素晴らしい。雄大な自然の美に、思わず感激。国民宿舎古岩屋荘からも見られる |

久万高原ふるさと旅行村

ふるさと感覚で楽しめるレジャースポット。江戸~明治時代の民家や土蔵を再現し、うどんやそば打ち体験ができるふるさと館などがある。また、久万高原天体観測館では、星天城でプラネタリウム上映を楽しめ、久万町の星空が一望できる展望台がある |

お申し込みは下まで

四国八十八ケ所霊場会公認 大先達

770-8071

徳島市八万町中津山4-129

徳島個人 中村タクシ- 中 村 功

電話 088-653-0280

FAX 088-653-0480

携帯 090-8281-4679

当ホームページの写真及び内容許可なく無断転用お断りします

個人中村タクシーメインページ にもどる/ 第45番札所 岩屋寺へ行く

1.jpg)