住所 香川県大川郡長尾町多和96 電話 0879−56−2278

結願の寺、八十八番大窪寺を打つ。弘法大師との「同行二人」の旅がここでいよいよ

終わるのだ。寺には、ここまで訪れることができた遍路が奉納した菅笠や金剛杖

などが残されている。長い道のりを、無事にお参りできたことを感謝する。いよいよ

高野山参拝

山 門

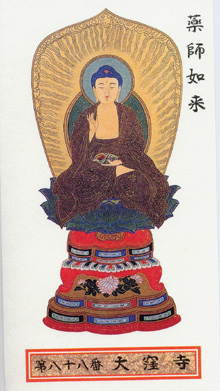

| 本尊 薬師如来 開基 行基菩薩 本尊の真言 おん ころころ せんだりまとうぎ そわか |

|

本 堂

|

四国八十八ケ所

|

| 本堂 正面の礼堂と中殿、多宝塔のような奥殿から成り、本尊と三国伝来の錫杖は奥殿にまつられている。本尊はホラ貝を持った珍しい姿の薬師如来で、このホラ貝ですべての厄難諸病を吹き払うという。 大師堂 建物は本堂手前から石段を登った所にあるが、堂内へは地下の内拝口から入る。内部には八十八カ所の本尊がすべてまつられており、八十八カ所のお砂踏みもできる 奉納金剛杖 境内には、結願したお遍路さんが奉納した金剛杖や菅笠が大童に置かれてい。88の札所を無事に巡り終えたことの証だ。これらの奉納口詣毎年春分の日と8月20日に催される柴灯護摩供(さいとうごまく)で焚き上げられる。また大師堂横に、金剛杖を納める「賓杖堂(ほうじょうどう)」が造営されている。 大窪寺は養老年間(717〜24)に、行基が開基したと伝えられている。その後巡錫した弘法大師が、奥の院の岩窟で求聞持法の修法をして、薬師如来を刻んで安置して、一堂を建立したという。この時大師が唐の恵果阿闍梨から授かった三国(インド、唐、日本)伝来の錫杖を納め、山の窪地に寺を建てたことから、大窪寺という寺号になったと伝えられている。錫杖は本尊と一緒に祀られている。その後多くの尊信を集め、寺観も整備されて、僧坊百を有して、さらには女性の入山をしたので「女人高野」として寺は栄えた。だが天正の兵火で焼失し、一時は寺勢も衰えていたが、松平頼重が寺領を寄進して再興した。二代目藩主松平頼常も、元禄時代に本堂や仁天門の修築を行っ ている。しかし明治33年の失火で堂宇を焼失し、現在の建物はその後に再建したものだという。諸堂は山腹に囲まれ、実際に窪地という印象で、本堂や大師堂は山の樹木に覆われている。 |